-

微信二維碼

-

熱線電話

×電話

張經理

17203711177

- 返回頂部

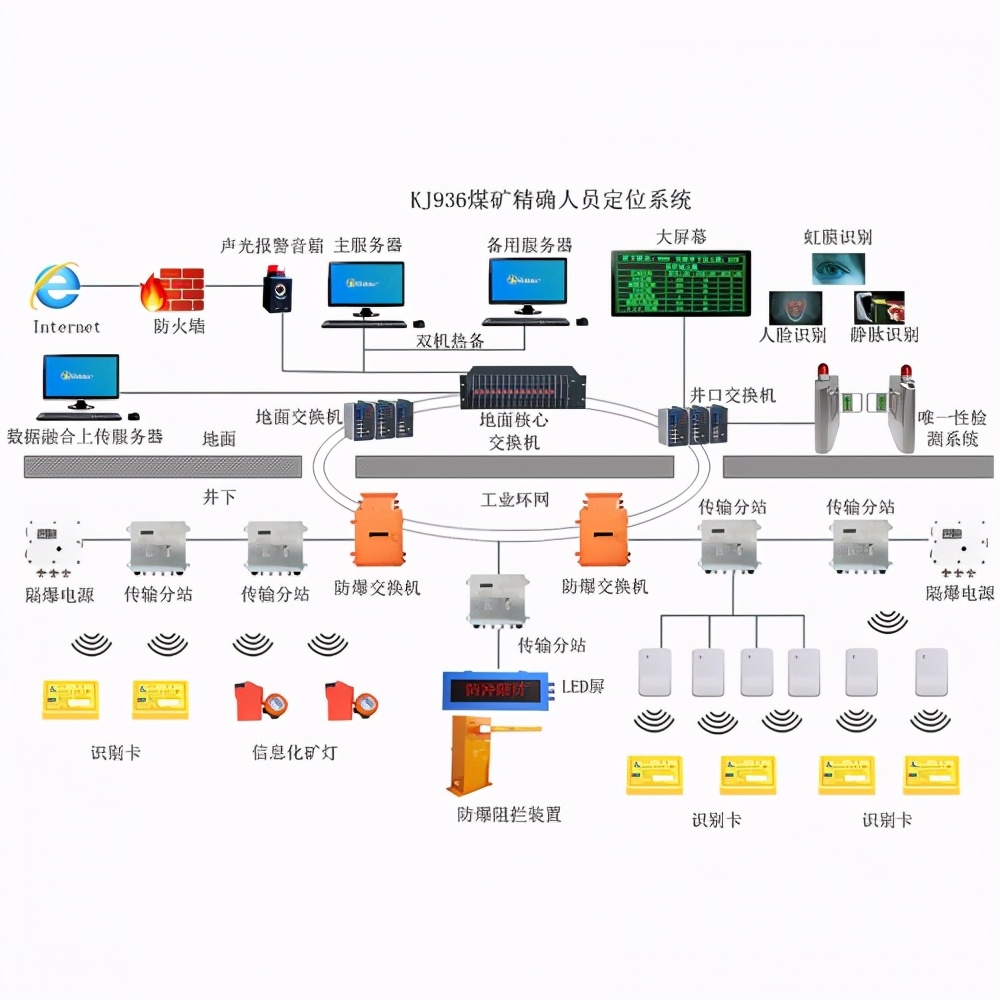

礦井人員定位系統每5秒更新150人的位置信息,意味著系統具有較高的實時性和處理大量并發數據的能力。這樣的性能指標反映了系統在技術和硬件上的高效性,具體體現在以下幾個方面:

1. 高頻率更新:每5秒更新一次位置信息,表明系統能夠快速地捕捉和處理人員的移動情況,這對于實時監控和應急響應尤為重要。

2. 大容量并發處理:系統能夠在短時間內處理150人的定位數據,這需要強大的數據處理能力和足夠的帶寬來傳輸這些信息。

3. 低延遲:為了實現高頻率的更新,系統必須具備低延遲特性,即從數據采集、處理到傳輸的整個過程時間短,確保信息的實時性。

4. 精準定位:在短時間內更新大量人員位置的同時,還需要保證定位的準確性,避免誤報或漏報。

5. 穩健的網絡架構:系統需要有穩定的通信網絡,無論是基于有線還是無線技術,以確保數據的連續性和可靠性。

6. 智能算法:先進的定位算法和數據分析能力是支撐系統性能的關鍵,能夠有效過濾噪聲、識別模式并預測趨勢。

7. 冗余和容錯機制:為保證系統穩定運行,應設有故障切換、數據備份及恢復機制,即使部分組件失效,也能保證定位服務的連續性。

8. 可擴展性:隨著礦井規模的擴大或人員數量的增加,系統應能輕松擴展,以滿足更高的并發需求。

要實現上述性能,礦井人員定位系統可能采用以下技術或組合:

- UWB (Ultra-Wideband):超寬帶技術,因其高精度和快速響應能力而受到青睞。

- RFID (Radio Frequency Identification):射頻識別技術,適用于近距離的人員和物資追蹤。

- 無線傳感器網絡 (WSN):部署大量的傳感器節點,形成覆蓋整個礦井的網絡。

- 云計算和邊緣計算:利用云平臺的強大計算資源或現場的邊緣計算能力進行數據處理。

- AI和機器學習:用于優化定位算法,提高數據處理效率和準確性。

綜上所述,礦井人員定位系統每5秒更新150人的位置信息,體現了現代定位技術在復雜工業環境中的應用成熟度和先進性。

熱門專題: